《749局》是一部由陆川执导的科幻电影,讲述了陆阳在寻找自己父亲的过程中,与一群孩子一起面对未知世界的冒险故事。该电影在观众和影评人中评价不佳,主要原因如下:,,1. 剧情混乱:电影的剧情线索过于复杂,缺乏清晰的逻辑和连贯性,导致观众难以理解故事的发展和人物之间的关系。,2. 角色塑造单薄:电影中的角色形象单一,缺乏深度和复杂性,难以引起观众的共鸣和情感投入。,3. 特效过度依赖:电影的特效虽然华丽,但过度依赖特效而忽略了故事情节和角色塑造,导致观众对电影的体验感下降。,4. 缺乏文化内涵:电影缺乏对中国文化和传统价值观的深入探讨和呈现,导致其文化内涵不足,难以引起观众的共鸣和认同。,,《749局》在剧情、角色、特效和文化内涵等方面存在明显不足,导致其评价不佳。虽然该电影在视觉效果上具有一定的观赏性,但缺乏足够的文化内涵和情感共鸣,难以成为一部优秀的科幻电影。

在电影界,一部作品从筹备到上映,往往凝聚了无数人的心血与期望,近期上映的《749局》却未能如预期般收获好评,反而引发了观众和影评人的诸多争议与批评,本文将深入探讨《749局》评价不佳的背后原因,从剧情、角色塑造、导演手法、以及市场定位等多个维度进行剖析,旨在为观众和电影制作者提供一些反思与启示。

一、剧情逻辑与连贯性的缺失

《749局》改编自作家钱晓宇的同名小说,原作在科幻与悬疑的交织中,以其独特的世界观和深邃的哲学思考赢得了不少读者的青睐,电影版在改编过程中,似乎未能很好地保留原作的精髓,导致剧情显得支离破碎、逻辑混乱,电影中频繁的时空跳跃、角色身份的突然转变以及情节发展的突兀性,让观众在观影过程中感到困惑和不满,尤其是对于那些期待通过电影体验一次完整故事旅程的观众来说,这种不连贯的叙事方式无疑是一种巨大的失望。

二、角色塑造的单一与刻板

在《749局》中,角色的塑造显得过于单一和刻板,缺乏深度和层次感,主角的成长轨迹被简化成一次又一次的“打怪升级”,缺乏对人物内心世界的细腻刻画,虽然电影试图通过一些对话和场景来展现角色的复杂情感,但这些尝试往往显得生硬且不够自然,难以引起观众的共鸣,配角们的存在往往只是为了推动剧情发展,缺乏独立的性格特点和故事线,使得整个电影显得人物关系松散,缺乏情感张力。

三、导演手法的保守与局限

导演在《749局》中的手法显得相对保守,缺乏创新和突破,电影在视觉效果上虽然力求震撼,但实际呈现却往往流于表面,未能真正营造出原作中那种独特的氛围和意境,导演在处理一些关键场景时显得过于直白,缺乏必要的留白和隐喻,使得电影的观赏性大打折扣,对于节奏的把控也显得不够精准,时而拖沓冗长,时而急促匆忙,难以让观众保持持续的观影兴趣。

四、市场定位与观众期待的错位

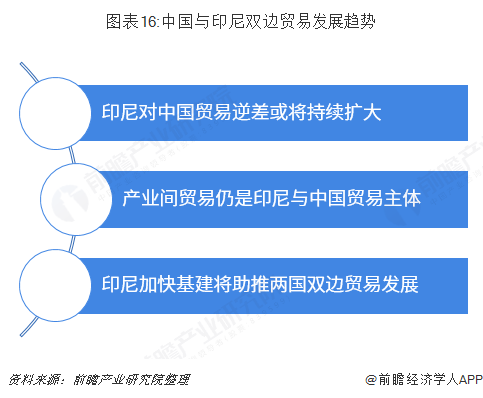

《749局》在市场定位上似乎也出现了一定的偏差,电影试图将自身定位为一部集科幻、动作、悬疑于一体的商业大片,以吸引更广泛的观众群体;其深奥的哲学思考和复杂的叙事结构又使得它更像是一部文艺作品,这种定位上的模糊性,使得电影在宣传和营销时难以找到准确的切入点,既无法满足普通观众的娱乐需求,也无法完全吸引对深度思考感兴趣的影迷,结果就是,电影在两个方向上都未能取得成功,导致口碑两极分化严重。

五、文化背景与理解的差异

《749局》作为一部具有浓厚科幻色彩的电影,其文化背景和世界观设定对于部分观众来说可能存在一定的理解门槛,尤其是对于那些对科幻文学或哲学思考不甚了解的观众而言,电影中的许多设定和隐喻可能难以理解或产生共鸣,这种文化背景与理解的差异,进一步加剧了电影评价的两极分化,一些观众因为无法理解或接受电影中的某些元素而给出低分评价,而另一些则因为能够领略到其中的深意而给予高度评价。

六、反思与启示

面对《749局》评价不佳的现状,我们不应一味地指责或批评,而应从中汲取教训和启示,对于改编自文学作品的作品而言,保持原作的精髓和风格至关重要,在改编过程中应注重保留原作的核心思想和情感表达,同时结合电影的艺术特点进行适当的创新和调整,角色塑造应更加立体和丰富,注重人物内心的刻画和成长轨迹的展现,使观众能够产生共鸣和情感投入,导演在手法上应更加大胆创新,注重细节处理和节奏把控,以提升电影的整体观赏性和艺术性,在市场定位上应更加明确和精准,找到目标观众群体的共同点和兴趣点,以实现更好的传播效果和市场反响。

《749局》评价不佳的原因是多方面的,既有作品本身的问题也有市场定位和宣传策略的不足,通过深入剖析这些问题并从中吸取教训,我们可以为未来的电影创作提供一些有益的参考和启示,希望未来的作品能够更加注重观众的体验和感受,以更加精湛的制作和更加贴近人心的故事来赢得观众的认可和喜爱。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 闽ICP备12008337号-13

闽ICP备12008337号-13

还没有评论,来说两句吧...