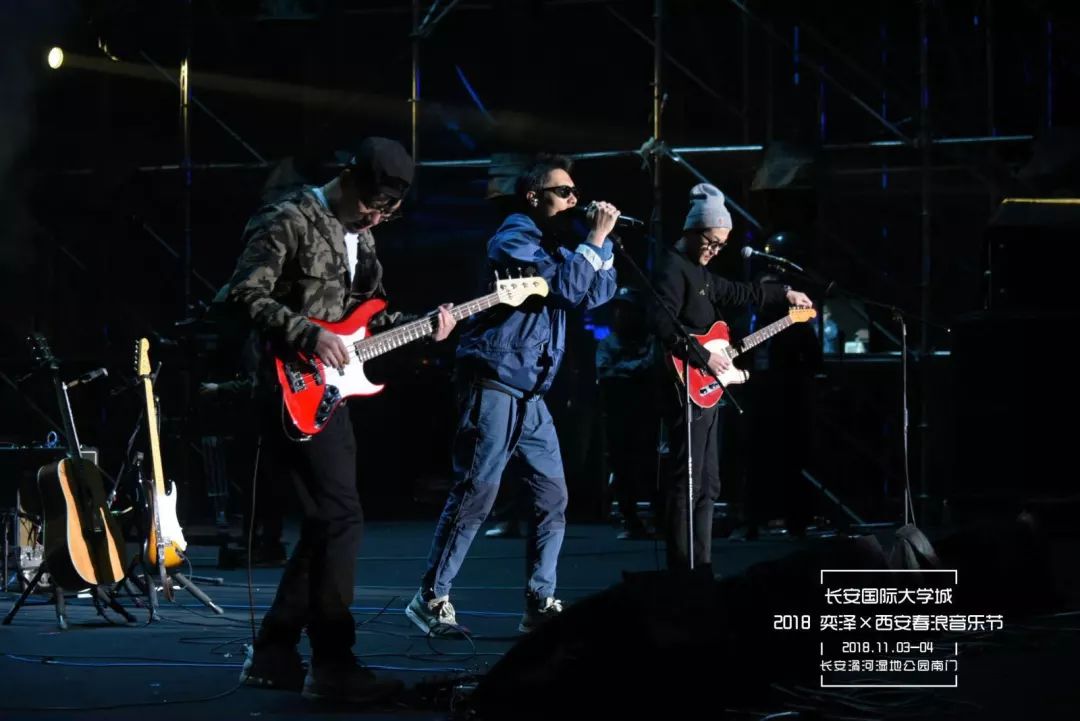

逃跑计划乐队因被指控抄袭而陷入舆论风波,但随后乐队成员通过一系列的调查和反思,发现所谓的抄袭指控实际上是一场误解。他们发现,被指控抄袭的《海鸥》一歌与另一首歌曲在旋律和和弦上存在相似之处,但这种相似性并非抄袭,而是音乐创作中常见的“即兴创作”和“旋律借用”现象。,,逃跑计划乐队对此进行了深刻的反思,认为在音乐创作中应该更加注重原创性和个人风格,同时也应该尊重其他艺术家的作品和创作过程。他们呼吁大家在面对类似事件时,应该保持理性和客观的态度,不要轻易下结论或进行无端的指责。,,这场事件虽然给逃跑计划乐队带来了一定的困扰和压力,但也让他们更加坚定了自己的音乐理念和创作态度。他们将继续努力创作出更多有深度、有内涵的音乐作品,为音乐界带来更多的正能量和启示。

在音乐界,每一次新作品的发布都伴随着无数期待的目光和挑剔的耳朵,当两支风格相近的乐队或艺术家推出相似或雷同的作品时,“抄袭”的质疑声便如影随形,中国独立摇滚乐队“逃跑计划”与另一支备受瞩目的乐队“海鸥”便因作品风格的相似性而陷入了“抄袭”的风波中,本文旨在深入探讨这一事件的前因后果,分析其背后的创作环境、文化背景以及“抄袭”定义的复杂性,并尝试为类似争议提供一个更为理性和全面的视角。

创作自由与风格借鉴:音乐创作的灰色地带

在艺术创作尤其是音乐领域,风格的相互影响和借鉴是再正常不过的现象,音乐家们常常在不经意间被前人的旋律、和声或是编曲所启发,进而创作出具有相似元素的作品,这种“灵感碰撞”在某种程度上是推动音乐创新的重要动力,当这种“借鉴”的界限变得模糊,甚至被误解为“抄袭”时,便引发了不必要的争议和误解。

“逃跑计划”与“海鸥”的争议,正是这一现象的缩影,两支乐队均以独立摇滚见长,其作品在情感表达、吉他演奏以及编曲结构上有着不谋而合的共性,这种共性在某种程度上反映了独立摇滚这一音乐流派内部的某些共通审美和创作趋势,但同时也为“抄袭”的指责提供了土壤。

法律与道德的边界:何为“抄袭”?

在法律上,“抄袭”通常指的是未经许可地复制或模仿他人作品的行为,这涉及到版权法和知识产权的范畴,在音乐领域,尤其是对于风格和灵感层面的“借鉴”,法律往往难以给出明确的界定,当公众或媒体将此类争议上升到“抄袭”的高度时,更多是基于道德层面的考量而非严格的法律定义。

道德层面的“抄袭”往往涉及对原创精神的尊重与否、对创作者劳动成果的尊重与否,它要求创作者在借鉴他人元素时,应保持足够的原创性和创新性,同时明确标注灵感来源或致谢原作者,以维护创作的透明度和公正性,在“逃跑计划”与“海鸥”的案例中,双方均否认了直接的抄袭行为,强调其作品是独立创作的结果,这使问题进一步复杂化,因为即使存在风格上的相似性,也难以证明直接的复制行为。

创作环境与文化背景的影响

任何艺术作品的诞生都离不开其特定的创作环境和文化背景。“逃跑计划”与“海鸥”的成长背景、音乐启蒙、以及所处音乐圈的共同趋势,都可能成为他们作品风格相似性的重要因素,两支乐队都深受90年代初美国独立摇滚的影响,对Nirvana、Pearl Jam等乐队有着深厚的情感基础,这种共同的音乐语言和审美取向,使得他们在创作时自然地倾向于相似的表达方式。

独立音乐人的创作往往处于一种相对自由和开放的状态,他们之间的交流和互鉴更为频繁,这种交流不仅限于直接的合作或指导,更多的是通过音乐节、演出、网络等渠道的无形交流,这种交流虽然有助于激发新的灵感和创意,但也可能导致风格上的趋同,将这种风格上的相似性直接归结为“抄袭”,显然是有失偏颇的。

反思与建议:构建健康的创作生态

面对“逃跑计划”与“海鸥”的争议,我们不应简单地贴上“抄袭”的标签了事,而应从中汲取教训,构建一个更加健康、包容和创新的创作生态,创作者应增强版权意识和原创精神,确保自己的作品是独立创作的结果,并在必要时明确标注灵感来源或致谢原作者,社会各界应提高对“抄袭”定义的认知水平,避免将风格上的相似性过度解读为“抄袭”,给予创作者更多的理解和支持,音乐平台和媒体在报道相关争议时也应保持客观公正的态度,避免过度渲染或误导公众。

更重要的是,音乐界应鼓励更多的交流和合作,促进不同风格、不同背景的音乐人之间的相互学习和启发,这种交流不仅有助于丰富音乐创作的多样性,还能激发新的创意和灵感,教育和引导年轻一代音乐人树立正确的创作观念和价值观也是至关重要的,他们应该明白,真正的创新不是对他人作品的简单模仿或复制,而是在前人基础上进行的有意义的探索和突破。

“逃跑计划”与“海鸥”的争议虽然暂时平息了风波,但它留给我们的思考远未结束,在这个信息爆炸、文化交融的时代里,如何平衡创作的自由与多样性、尊重与原创之间的关系显得尤为重要,我们应倡导一种更加开放、包容和理性的创作氛围,让每一位创作者都能在尊重他人成果的基础上自由表达自己的思想和情感,我们的音乐文化才能不断向前发展,焕发出更加绚烂的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 闽ICP备12008337号-13

闽ICP备12008337号-13

还没有评论,来说两句吧...